Media Publica – “Kami adalah orang-orang Indonesia yang dicampakkan dari Indonesia, paspor kami dirampas sang penguasa, tak boleh pulang ke kampung halaman tercinta” Begitulah bunyi puisi pada pembukaan film Eksil karya Lola Amaria yang tayang sejak 1 Februari 2024.

Penggalan puisi di atas menggambarkan pengalaman 10 eksil yaitu: Asahan Aidit, Chalik Hamid, Kusian Budiman, Sardjio Mintardjo, Hartoni Ubes, I Gede Arka, Kartaprawira, Sarmadji, Tom Iljas, dan Waruno Mahdi.

Pengalaman 10 eksil berawal ketika mereka memperoleh beasiswa saat pemerintahan Soekarno ke sejumlah negara seperti Uni Soviet dan China untuk menempuh pendidikan.

Keberangkatan mereka diikuti harapan bahwa kelak ketika kembali ke tanah air, mereka dapat membangun tanah air mereka dengan ilmu yang telah diperoleh.

Namun, akibat tragedi 1965 mereka tak dapat kembali ke Indonesia. Paham komunisme yang dianut Uni Soviet dan China saat itu bertentangan dengan pemerintahan Soeharto yang anti terhadap komunisme.

Lebih dari 30 tahun hidup mereka terombang-ambing di berbagai negara karena dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

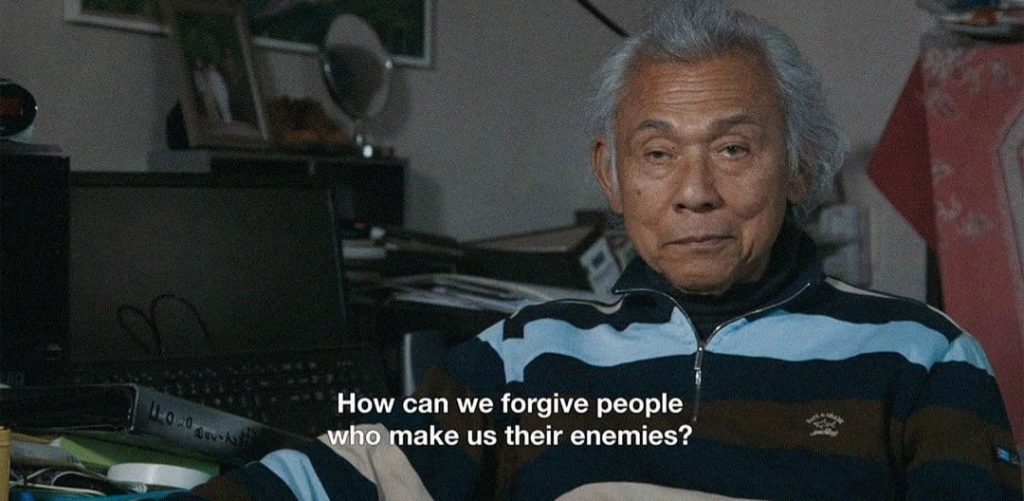

(Foto: Youtube trailer eksil (The Exiles) / Lola Amaria Production)

Dalam film ini, Lola Amaria menarasikan pengalaman pahit mereka dengan menceritakan keadaan para eksil secara bergantian satu per satu. Pembicaraan mereka meliputi ingatan akan masa muda, kampung halaman, ketakutan, dan penyesalan yang dialami. Kemudian, tantangan serta pencapaian dalam keluarga, kekasih, dan pekerjaan mereka.

Salah satu dari mereka membahas mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XXV/MPRS/1966 yang berisi tentang pembubaran PKI serta pelarangan atas penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme.

Salah seorang eksil, Chalik hamid mengajukan pernyataan dalam film ini, menyoal pentingnya penyelenggaraan pengadilan Ad Hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi berat masa lalu seperti kasus para eksil yang eksistensinya tidak diakui oleh negara.

Kasus Mereka Belum Tuntas

Pada masa Presiden B. J. Habibie, telah dibentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengadilan HAM. Tak hanya itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Walau telah dibentuk peraturan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia, bukan berarti pelanggaran HAM sudah selesai. Justru, hingga kini masih belum ada penyelesaian secara yudisial atas pelanggaran HAM. Hal ini menjadi bukti bahwa penyelenggara negara tak serius dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 1, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta pemerintahan secara hukum.

Bukti ketidakseriusan lainnya adalah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada masa Presiden Joko Widodo.

Dalam Keppres tersebut, bentuk penyelesaian non-yudisial yang direkomendasikan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berupa rehabilitas fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/atau rekomendasi lain bagi kepentingan korban atau keluarga korban.

Artinya, rekomendasi lain pun tidak akan berbentuk penyelesaian secara hukum yang berlaku. Penyelesaian secara non-yudisial hanya berorientasi pada pemulihan korban dan/atau keluarga korban, sedangkan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial mengutamakan keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kasus para eksil merupakan pelanggaran HAM karena identitas mereka sebagai warga negara Indonesia ditolak walhasil mereka sulit mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, menjalani pernikahan, hingga hidup tanpa identitas kewarganegaraan yang jelas.

Secara tak langsung mereka mengalami pengusiran atau pemindahan secara paksa. Dikirimnya mereka untuk sekolah ke luar negeri, dengan tujuan menjadi ahli dalam bidang keilmuan yang mereka tempuh, namun mereka tak bisa pulang sebab konflik politik antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PKI yang terjadi di tahun 1965-1966.

Pentingnya Pengadilan HAM bagi Para Korban Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang dialami para eksil dan korban pelanggaran HAM lainnya tentu meninggalkan trauma mendalam, baik bagi korban maupun keluarga korban. Negara sempat mengusahakan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, namun tak pernah ada langkah serius dalam merealisasikannya.

Dapat dibayangkan, bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh para eksil. Hidup tanpa kepastian status kewarganegaraan. Niat baik para eksil untuk turut andil dalam membangun negeri tampaknya berbuah pahit, mereka diasingkan oleh negaranya sendiri.

Sehingga, sangat penting bagi negara untuk menunjukan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM ad hoc seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai bentuk penegakan keadilan di Indonesia. Terlebih, penyelesaian pelanggaran HAM termasuk dalam nawacita Presiden Joko Widodo.

Tuntutan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan sekedar memenuhi kewajiban negara kepada korban dan keluarga korban. Lebih dari itu. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM adalah bentuk integritas penyelenggara negara atas supremasi hukum.

Sudah seharusnya penyelenggara negara membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang taat akan hukum yang berlaku. Komitmen dari Presiden Joko Widodo sangat penting, ketika peraturan sudah dibuat namun tidak ada ejawantah yang jelas, sama saja membuktikan Presiden Joko Widodo ingkar terhadap nawacitanya.

Hidup korban;

Jangan diam.

Lawan!

Peresensi: Gabriella Lagawurin

Editor: Aisyah Dwina Septariani

2,552 total views, 6 views today